[일요시사 경제1팀] 한종해 기자 = 동서식품의 국내 소비자 뒤통수 때리기가 도를 넘었다. 오너 일가는 '배당잔치'를 벌이고 미국에 거액의 로열티까지 지급하면서 '쥐꼬리 기부'로 빈축을 산 데 이어 동서식품이 제조한 시리얼에서는 대장균이 검출됐다. 여기에 "대장균은 생활 도처에 많다"는 동서식품의 황당한 해명이 더해지면서 논란은 커지고 있다. 제대로 미운털이 박힌 동서식품, '제2의 남양유업 사태'로 번지는 모양새다.

지난 16일 서울 마포구 동서식품 본사와 인천 부평구 연구소에 검찰 수사관들이 들이닥쳤다. 지난 13일 동서식품 진천공장 압수수색에 이어 두 번째로 집행되는 압수수색이다.

서울 서부지방검찰청 부정식품사범 합동수사단은 이날 컴퓨터 하드디스크와 '자가품질검사' 서류 등을 확보하고 동서식품이 식품 기준과 규격 적합 여부를 제대로 검사했는지, 대장균 검출 사실을 고의로 숨겼는지를 파악하고 있다.

"억울하다"

일단 버티기

동서식품은 출고 전 자가품질검사 결과 대장균이 검출된 부적합 제품을 조금씩 섞어 최종 완제품을 생산한 혐의를 받고 있다. 식품의약품안전처는 지난 14일 이 같은 정황을 포착해 동서식품 '포스트 아몬드 후레이크'와 '그래놀라 파파야 코코넛' '오레오 오즈' '그래놀라 크랜베리 아몬드' 등 4개 시리얼 품목을 잠정 유통·판매 금지했다. 이밖에 진천공장에서 생산되는 17개 제품을 모두 수거해 부적합 여부를 조사하고 있다.

동서식품의 안일한 대응은 화를 키웠다. 동서식품은 '대장균 시리얼'이 논란된 직후 "'대장균군'은 쌀을 포함한 농산물 원료에 일상적으로 존재하는 미생물"이라며 "동서식품은 해당 제품 제조과정 중 품질검사와 적절한 열처리를 통해 '대장균군 음성'으로 판명된 제품만 출고 및 판매하고 있다"고 밝혔다. 사과는커녕 억울함만 묻어나는 해명이다.

"문제될 게 없다"는 사측의 해명과 달리 동서식품 직원들은 제품섭취 자체를 피했던 것으로 드러났다.

"대장균은 도처에 많다" 황당 해명

버티고 버티다 나흘 만에 공식사과

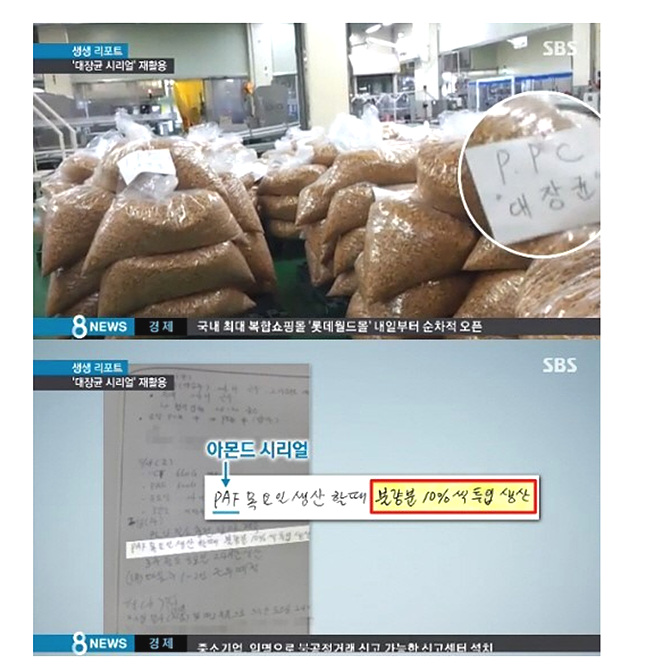

SBS가 입수한 동서식품 공장 작업 일지에는 '쿠키 맛 시리얼에서 대장균이 발생했다'며 '상자를 해체하라'고 쓰여 있다. 다이어트 시리얼로 알려진 다른 제품에서도 대장균이 발생했다는 내용과 함께 '불량품을 새로 만들어지는 시리얼에 10%씩 투입하라'는 지시도 있었던 것으로 드러났다.

또 동서식품 내부 제보자는 "재활용을 매일 하지는 않는다"며 "재고가 좀 쌓이면 뜯어서 새로 나온 제품에 섞는 작업을 한다"고 전했다. 그는 또 "직원들이 제대로 제조됐는지, 설탕 배합 같은 건 제대로 됐는지 맛을 보는데 재활용 작업을 하는 날은 직원들끼리 '야, 오늘은 먹지마. 오늘 그거 한 날이야'라고 했다”고 말했다.

꼿꼿하던 동서식품의 고개가 꺾인 것은 나흘 만인 지난 16일이다. 동서식품은 지난 16일 주요 일간지에 "고객 여러분 심려를 끼쳐드려 사과 말씀 드립니다"는 사과광고를 게재했다.

동서식품은 사과문에서 "동서식품 '시리얼 제품' 관련 언론 보도로 그간 저희 제품을 애용해주신 고객 여러분께 심려 끼쳐드린 점에 대해 깊이 사과드린다"며 "식품의약품안전처가 잠정 유통·판매 금지를 내린 특정 4개 품목의 유통기한 제품 외에도 품목 전체에 대해 식약처 조사 결과가 발표될 때까지 유통·판매되지 않도록 조치했다"고 밝혔다.

'대장균 시리얼' 유통 일파만파

불량품 조금 섞어 완제품 생산

이어 "진행 중인 관계 당국의 조사에 적극적으로 협조할 것이며, 고객 여러분들께서 저희 제품을 안심하고 드실 수 있도록 식품 안전과 품질 관리에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다.

동서식품의 사과문 게재에도 불구하고 논란은 더욱 커지고 있다. 동서식품의 소비자 뒤통수 때리기가 이번이 처음은 아니라는 점이 부각되면서다.

동서식품은 매출 대부분을 국내 시장에 의존하고 있다. ‘맥심’ 브랜드로 국내 커피믹스 시장 1위 업체지만 해외 수출 길이 막혀 있기 때문이다. 동서식품은 모회사인 ㈜동서와 미국 크래프트 푸즈가 각각 50% 지분을 보유하고 있다. 미국 크래프트 푸즈와 손잡으면서 맥심 제품을 해외에 수출할 수 없다는 조건이 달렸다.

동서식품의 지난해 매출은 1조5270억원이다. 매출 중 가장 많은 부분을 차지하고 있는 사업은 커피믹스 사업이다. 지난해 커피믹스 국내 시장 규모는 약 1조3000억원으로 추산되는데 동서식품 시장점유율이 약 80%에 이른다는 점을 감안하면 동서식품의 연매출 중 1조원가량이 커피믹스 사업에서 나온다는 계산이 가능하다.

이번에 논란이 된 시리얼 제품군도 동서식품의 효자 상품이다. 업계가 추산하는 국내 시리얼 시장 규모는 4000억원 정도. 동서식품과 켈로그가 시장을 양분하고 있는 가운데 동서식품의 점유율은 55%가량이다. 따라서 동서식품은 시리얼 제품으로 2200억원 수준의 매출을 올리는 것으로 추산된다. 커피믹스와 시리얼 매출을 합하는 1조5200억원. 매출 99%가 두 제품군에서 나온다는 얘기다.

설비투자 외면

주머니 채우기

이럼에도 동서식품은 국내 소비자들을 외면해 왔다. '고액 배당'으로 배당잔치를 벌이고 미국 크래프트 푸즈사에 고액 로열티를 지급하면서도 '쥐꼬리'만한 기부금으로 눈총을 샀다.

<일요시사>는 지난 5월29일자 신문(960호)에서 동서식품의 '기부와 배당'문제를 지적한 바 있다. ㈜동서는 지난해 고작 98만원을 기부했다. 같은 기간 매출은 4258억원으로 0.0002%에 불과한 금액이다. 순이익 960억원에 대비해서도 0.001% 수준밖에 되지 않는다. 2012년에는 50만원을 기부금으로 냈다. 매출은 4215억원, 순이익은 974억원이었다. ㈜동서는 2011년 101만원, 2010년 601만원, 2009년 51만원, 2008년 1341만원, 2007년 880만원을 기부했다.

같은 기간 ㈜동서의 배당금을 보면 입이 떡 벌어진다. ㈜동서 지분구조는 김상헌 ㈜동서 회장이 22.97%를 보유해 최대주주에 올라 있으며 그의 동생 김석수 동서식품 회장이 20.05%, 장남 김종희 전 ㈜동서 상무가 9.4%를 보유해 그 뒤를 잇고 있다. 문혜영(20.01%), 김정민(3.01%), 김은정(3.18%), 한혜연(3.23%), 김현진(0.07%), 김유민(0.07%) 등 특수관계인의 지분을 합하면 오너일가는 ㈜동서 지분 67.83%를 보유하고 있다.

이에 따라 오너일가는 배당금 366억원을 챙겼다. 이 중 126억원은 김상헌 회장이 받아 갔고 김석수 회장과 김종희 전 상무는 각각 110억원, 52억원을 수령했다. 2∼3% 지분을 보유한 특수관계인은 11억∼18억원을 배당받았고 김현진·김유민양은 각각 3700만원을 챙겼다. 동서 3∼4세로 추정되는 현진·유민양은 4세와 6세로 초등학교도 들어가지 않은 미성년자다.

2012년에는 ㈜동서가 배당한 470억원 중 약 67%에 해당하는 315억원이 오너 일가에게 흘러들어갔다. ㈜동서는 2011년 397억원, 2010년 353억원, 2009년 308억원, 2008년 264억원, 2007년 235억원을 각각 배당했다.

그룹 주력사인 동서식품도 사정은 마찬가지다. 지난해 매출 1조5270억원에 영업이익 2046억원, 순이익 1693억원을 올렸음에도 기부금은 6억6200만원에 그쳤다. 연간 기부금은 2012년 6억4600만원, 2011년 6억2000만원, 2010년 7억4100만원, 2009년 9억9300만원, 2008년 8억4000만원, 2007년 5억8600만원으로 대동소이 했다.

안그래도 시선 곱지 않았는데…

소비자 불매운동 움직임 확산

같은 기간 매출은 2007년 1조원을 돌파한 데 이어 매년 늘어 2011년 1조5000억원을 기록했다. 2000년대 들어 적자는 단 한 번도 없었다. 영업이익도 1000억∼2000억원, 순이익은 700억~1800억원을 거뒀다.

동석식품 배당금의 50%는 외국 주주들에게 보내진다. 주력상품인 '맥심' 브랜드는 세계 2위 식품기업 크래프트 푸즈사의 소유로, 동서식품이 로열티를 주고 빌려 쓰고 있다. 동서식품의 커피믹스 '모카골드' '화이트골드' '오리지널' 등은 모두 맥심 브랜드를 달고 있으며 '맥스웰하우스' 브랜드도 크래프트 푸즈 소유다. 동서식품은 지난 2008년 크래프트 푸즈사와 커피, 시리얼 제품에 대한 상표권 사용계약을 체결하고 매년 고액의 로열티를 지불하고 있다. 2008년 96억원을 시작으로 2009년 222억원, 2010년 239억원, 2011년 252억원, 2012년 263억원, 2013년 261억원을 지불했다. 커피믹스 매출이 증가하면 로열티도 함께 증가한다.

거액의 배당금도 크래프트 푸즈사가 가져간다. 동서식품은 2007년 946억원, 2008년 1746억원, 2009년 980억원, 2010년·2011년 각각 1100억원, 2012년·2013년 각각 1120억원으로 매년 1000억원대의 배당을 실시했다. 동서식품의 50% 지분을 가지고 있는 크래프트 푸즈사는 배당금의 절반을 가져갔다.

업계 관계자는 "국내 소비자들로부터 엄청난 수입을 벌어들이고 있으면서 제대로 된 제품을 만들기 위한 설비 투자에는 소홀하고 대부분 배당으로 자기 주머니 챙기기에 바빴다는 얘기"라며 "시리얼에서 대장균이 검출된 것은 예견된 결과"라고 전했다.

'그들만의 잔치'를 벌이다 못해 '대장균 시리얼' 사태까지 터지자 소비자들은 동서식품으로부터 하나둘씩 등을 돌리고 있다. 불매운동까지 일어나는 모양새가 동서식품이 '제2의 남양유업'으로 불거지는 게 아니냐는 지적도 나오고 있다.

동서식품의 '대장균 시리얼' 사태는 지난해 5월 대리점을 상대로 '슈퍼갑질'을 해 논란이 된 남양유업 사태와 이상하리만큼 닮아 있다. 남양유업은 지난해 5월4일 영업사원이 대리점주를 상대로 폭언과 욕설을 한 '막말 통화' 내용이 유포되면서 몸살을 앓았다.

처음에는 무대응으로 일관하던 남양유업은 사태가 심각해지자 직원 해고, 재발 방지 등을 약속하면서 뒤늦게 사과문을 발표했다. 하지만 대리점 관계개선책 등의 구체적인 대책을 내놓지 않아 '비만 피하고 보자'는 임기응변식 대응에 불과했다는 비난이 일었고 불매운동까지 이어지며 매출에 심각한 타격을 입었다.

2013년 실적은 전년대비 매출이 10% 감소하고 455억원의 적자를 기록했으며 올해 1분기와 2분기에도 적자행진이 이어졌다. 올 상반기 매출은 5651억원으로 같은 기간보다 6.5% 떨어졌으며 지난해 60억원에 달하던 영업이익도 187억원으로 손실폭을 키웠다. 증권가는 남양유업의 적자가 올해 하반기까지는 이어질 것이라는 분석을 내놓고 있다.

집단소송 검토

제2 남양유업?

동서식품 불매운동도 확산되고 있다. 지난 14일 한 누리꾼이 포털사이트에 올린 '대장균 시리얼을 알고도 판매한 동서식품 불매운동합시다!'라는 서명에는 지난 16일 기준 700명이 넘은 사람이 동참했고 서명인원은 빠르게 늘어나고 있다.

또한 한국소비자단체협의회는 "대장균군이 검출된 시리얼 제품을 재활용해 판매한 사실은 안전한 먹거리를 제공해야 할 식품기업이 소비자의 건강과 안전을 해치는 데 앞장서고 있다는 점에서 경악을 금치 못한다"며 동서식품 제품에 대해 불매운동에 앞장서겠다고 밝혔다.

집단소송도 제기될 것으로 보인다. 경실련 소비자정의센터는 문제의 시리얼로 인한 피해자를 모집해 법적 검토를 거쳐 소비자 집단소송을 검토할 예정이다.

<han1028@ilyosisa.co.kr>