[일요시사 취재1팀] 박창민 기자 = 세상에 비밀은 없다. 최근 미국 중앙정보국(CIA)은 1980년대 초 3대 재벌 총수들의 동향을 파악했던 보고서가 드러났다. <일요시사>가 입수한 보고서에 따르면 당시 한국 3대 그룹인 현대·삼성·대우의 초대 회장의 프로필과 보고 내용이 담겨있다. 이들 재벌 총수는 CIA에 어떻게 비쳤을까.

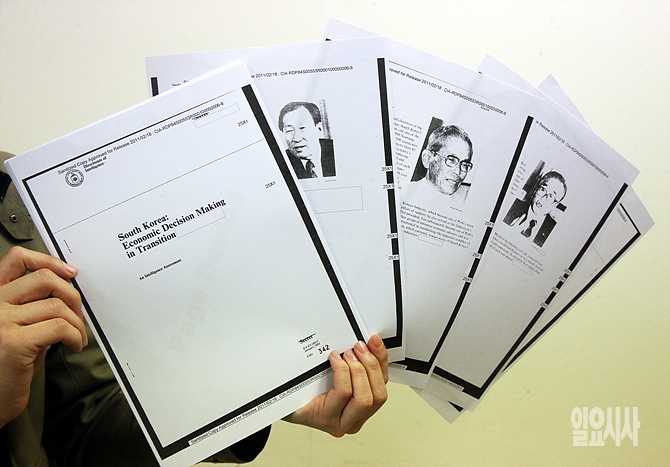

미국 중앙정보국(CIA)은 지난 23일, 온라인에 공개한 기밀해제 문서 중 ‘한국: 경제적 의사결정의 과도기’(South Korea: Economic Decision Making in Transition. 1983년 1월) 보고서를 공개했다. 이 보고서에는 전두환 전 대통령의 경제 정책과 당시 고위 경제관료에 대한 분석이 담겨있다. 또 한국 3대 재벌인 현대·삼성·대우 총수의 프로필과 이들에 대한 보고 내용이 담겨 있는 것으로 드러났다.

이병철·정주영

김우중…그들은?

CIA 보고서는 정주영 현대그룹 회장을 ‘재계와 한국 사회서 존경받는 인물’(Chong is a well respected is South Korean business circles and in Korean society in general) ‘미국에 호의적’(He is well disposed toward th United States) ‘전두환 대통령 경제 정책에 비판적인 인사’(Chong has generally been critical of President Chun Doo Hwan's economic policies) 등으로 분류했다.

CIA 보고서에 따르면 정 회장은 현대그룹 창립자이며, 한국서 가장 부유한 인물이다. 또 한국에서 가장 다국적인 기업을 이끌고 있으며, 당시 13만명의 노동자가 현대그룹 각 계열사(조선, 선적, 알루미늄, 자동차 부문)에 근무하고 있는 것으로 CIA 보고서는 묘사했다.

이 보고서에는 “정 회장은 한국 언론이 ‘자수성가의 전형’으로 칭하는 백만장자”(Chong is a billionaire who has been described in Korean press as the 'archtype of the self man')이라고 평가했다.

80년대 국내 재벌 동향

미국 기밀문서 대방출

CIA는 정 회장이 당시 전두환 전 대통령의 경제정책에 비판적인 인물이었다고 보고 있다. CIA는 “정 회장은 정부가 직접적인 명령보다는 당근과 채찍으로 경제를 가이드하기를 선호하며 정부의 물가 통제에 대해서도 ‘실행 불가능’이라고 비판한 적 있다”(Chong favors government economic guidance through incentives and disincentives rather tan by direct fiat and has labeled direct government price controls as 'unworkable')고 말했다.

CIA는 이처럼 정 회장이 정부의 경제정책에 비판적이지만, 전 대통령 정부서 출범한 정부단체에 후원하고 있다고 파악했다. CIA보고서에 따르면 “정 회장은 전 대통령 취임 후 정부가 후원하는 여러 경제 단체에서 적극적으로 활동하고 있다”(Chong's criticalsms of government's ecocomic policies, hs has been active in several government- sponsored organizations since Chun became President.)

정 회장은 1915년 강원도 통천군 송전리 아산마을서 6남2녀 중 장남으로 태어났다. 1930년 송전소학교를 졸업했으나 가난 때문에 상급학교에 진학하지 못하고 아버지의 농사를 도왔다. 이 가난에서 벗어나려고 여러 차례 가출을 반복한 끝에 1937년 9월에 경일상회라는 미곡상을 시작했다.

1940년 서울서 가장 큰 경성서비스공장의 직공으로 일하다 아도서비스라는 자동차 수리공장을 인수하게 된다. 그 뒤 1946년 4월 현대자동차공업사를 설립, 이듬해 5월에는 현대토건사를 설립하면서 건설업을 시작했다.

1950년 1월 현대토건사와 현대자동차공업사를 합병, 현대그룹의 모체가 된 현대건설주식회사를 설립하였고 1971년 현대그룹 회장에 취임했다.

한국경제 이끄는

재벌들 동향 왜?

CIA 보고서는 이병철 삼성그룹 회장을 ‘한국 최대의 무역회사로 가장 오래되고 가장 큰 대기업’(South korea's oldest and largest trading corporation and one of the country's largest conglomerates) ‘자본주의의 강력한 지지자’(Lee, in his seventies, is a strong proponent of capitalism) ‘삼성은 전통적으로 정부와 거리를 두는 편’(kept government at arm's length) 등으로 분석했다.

CIA 보고서에 따르면 이 회장은 삼성그룹의 창립자이며, 1980년대 삼성은 포춘이 선정한 세계 500대 기업 중 125위를 차지했다. 또 1981년에는 50억달러의 매출을 기록했는데 이는 한국 GNP의 8%에 해당하는 것이라고 평가했다.

이 보고서에서는 이 회장을 신자유주의를 신봉하는 사업가라고 언급했다. CIA는 “이 회장은 한국의 10년간 경제 성장은 자본주의 체제서 비롯됐다고 주장했다”(He cites the capitalist system as the reason for the country's rapid growth in recent decades)라고 언급했다.

CIA는 삼성이 당시 재벌들과 다른 행보를 보였다고 설명했다. 보고서에 따르면 “이 회장은 민간기업에 대한 정부 개입을 반대한다”(Lee advocates the internal direction and modification of industries and opposes government interference in private business practices)며 “정부에 협력적인 자세를 취하는 현대나 대우와 극명하게 대비된다”(A marked contrast to the approach of cooperation and involvement Hyundai and Daewoo have taken)고 평가했다.

보고서에는 또 이 회장이 박정희정권 시절 구속됐다고 기술하고 있다. CIA는 “이 회장은 1960년대 박정희정권에 의해 체포됐지만 경제 발전을 돕겠다고 대통령을 설득해 풀려났다”(Lee was arrested in the early 1960s by the Park regime but convinced President Park to release him and let him assist in building the country's economy unde Park's leadership)고 언급했다.

실제로 이후 삼성은 박 대통령의 5개년 경제개발계획에 완전한 지지를 선언, 그의 주요 지지기반인 전경련도 이 회장이 주도적으로 설립했다. CIA는 또 이 회장이 박 대통령의 비공식 경제고문단 역할을 했으며, 울산산업단지를 설립하는 데 일조했다고 보고 있다.

이 회장은 1910년 경상남도 의령 출생으로 2남2녀 중 막내다. 중동중학교를 졸업한 후 일본 와세다대학교 전문부 정경과에 입학했지만, 1934년 중퇴했다. 1936년 경남 마산서 협동정미소를 세워 사업에 투신한 후, 1938년 3월 자본금 3만원으로 삼성그룹의 모체인 삼성상회를 설립했다.

1951년 부산서 삼성물산을 세워 무역업을 하면서 1953∼1954년 제일제당과 제일모직을 설립, 제조업에서 크게 성공을 거두었다. 이후 사업영역을 크게 확대해갔으며, 1961년 한국경제인협회(전국경제인연합회의 전신) 초대 회장에 선출됐다.

숨겨진 비화도

문서에 담겼다

CIA 보고서는 김우중 대우그룹 회장을 ‘대우는 기적의 기업’(Daewoo has become known as a miracle company) ‘한국의 대표적인 기업가 중 한 명으로 부상’(Kim has emerged as one of the country's leading industrialist) ‘김 회장은 1년의 절반 정도를 해외서 보낸다’(As chairman. Kim spends about half of each year abroad)고 언급했다.

CIA 보고서에 따르면 김 회장의 대우그룹은 1981년 7만5000명의 직원을 거느리고 있었으며, 20억달러의 매출을 기록했다. 대우그룹은 1967년도 직물회사로 설립됐으며, 이후 사업군을 확장해나갔다.

당시 김 회장은 저개발국가를 중심으로 사업확장을 했다고 CIA는 보고 있다. 보고서에 따르면 “대우는 김 회장이 가장 큰 기회가 있다고 믿는 저개발국가의 점유율 확대에 집중해왔다”(Daewoo has emphasized capturing markets in underdeveloped countries, where Kim believes the greatest opportunity for profit exits)고 언급하고 있다. 1982년에는 김 회장은 전 대통령과 함께 아프리카 4개국을 방문하며, 양국 간 경제 협력을 체결했다.

현대·삼성·대우 회장 분석

신상과 배후·정치성향 담겨

CIA는 대우의 약점도 분석했다. 보고서에 따르면 “몇몇 전문가는 대우는 해외의 경제상황에 따라 시시각각 변한다는 점이 큰 약점이라고 주장했다”(Some observers have stated that Daewoo's major weakness is its dependency upon economic conditions abroad)고 설명했다.

또 CIA는 김 회장의 사업 성공이 박 대통령과 인연에서 비롯됐다고도 분석했다. 보고서는 “대우의 성공은 박정희 대통령으로부터 받은 개인적인 도움의 결과일 수도 있다”(It's prosperity may also be the result of the personal support it received from the late President Park) 며 “박 대통령과 대우의 관계는 박 대통령이 학창시절 대구서 김 회장 아버지의 제자로 있을 때부터 시작됐을 수 있다”(Park's connection with Daewoo may date from his school days in Taegu, when he was a student of Kim's father)고 분석했다.

김 회장은 1936년 대구서 6남매 중 4남으로 태어났다. 6·25 전쟁으로 아버지가 납북되자 15세에 홀어머니 아래서 소년가장으로 가족들의 생계를 도맡게 된다. 휴전 후 상경해 경기중학교와 경기고등학교에 진학하고 1956년 연세대학교 경제학과에 입학해 학창생활을 보냈다.

당시 경제관료

동향까지 파악

1960년 25세에 연세대학교를 졸업하고 1966년까지 한성실업서 근무하다가 1967년 32세에 서울 충무로서 대우실업을 설립했다. 자본금은 500만원이었지만, 동남아시아, 미국시장서 성공해 1970년대 초반부터 대우건설, 대우증권, 대우전자, 대우조선 등을 창설하며 1974년에 1억불 수출탑 달성에 성공하며 신흥 재벌이 됐다.

CIA 보고서에는 전 대통령의 경제 정책과 김재익 경제수석비서관, 김준성 경제기획원 부총리 겸 장관, 강경식 재무부장관, 김동휘 상공부장관 등 당시 주요 경제관료들에 대한 분석도 포함됐다.

<cmp@ilyosisa.co.kr>

<기사 속 기사> CIA 기밀문서 대방출, 왜?

미국 중앙정보국(CIA)이 기밀이 해제된 1300만 쪽 분량의 문서를 공개했다. 지난 18일(현지시간) 미 뉴욕포스트 등에 따르면 이 기밀문서에는 스타게이트(Stargate) 프로젝트의 심리실험과 미확인비행물체(UFO), 초능력 등 흥미로운 자료들이 공개돼 있다. 한국전과 베트남전쟁 등 냉전시대 전쟁 당시 해당기관들의 활동도 포함됐다.

이날 CIA는 약 93만건, 1300만 쪽에 달하는 기밀문서를 온라인상에 공개한다고 공지했다. 1995년 빌 클린턴 전 미국 대통령이 25년 이상 지난 CIA 문건들은 보안을 해제하고 공개해 ‘역사적 가치’를 공유하라는 시행령을 발효했기 때문이다.

특이한 기록중에는 정신능력과 텔레파시를 다루는 스타게이트 프로젝트 문서들이 포함돼 있는데, 이중 70∼80년대 초능력자로 이름을 날렸다가 사기와 조작 파문 등을 겪은 유리 갤러의 초능력에 대한 연구 기록도 들어있다.

당시 기록에 따르면 유리 갤러는 다른 방에서 그려지는 그림을 부분적으로 복제 할 수 있었다. 복제한 정확도는 상황에 따라 차이가 있었으나 때로는 정확한 정확도를 보였다. 연구원은 “자신의 초자연적인 지각 능력을 설득력 있고 모호하지 않은 방식으로 보여 주었다”고 설명했다. 이 밖에 한국전쟁 전후 한반도를 둘러싼 주요 열강들의 개입 가능성과 시나리오, 정치적 입장 등을 담은 보고서도 눈에 띄었다. <창>