식후 커피는 국룰이라는 말이 있듯 커피는 이제 일상생활에서 없어서는 안 될 음료가 됐다. 우리는 언제부터 커피를 즐기게 된 것일까?

문헌상 커피가 전래된 지는 164년. 베르뇌 신부가 1860년에 주문해 1861년에 전해받은 18㎏의 커피가 조선에 처음 들어온 이후 선교 목적으로 쓰인 이래 상류층을 비롯, 왕실에서도 커피를 향유하기 시작했다. 왕실에서는 접대용으로 제공하는 공적 음료나 커피를 즐긴 고종의 개인적 음료로 사용됐다.

이처럼 커피는 조선의 고위 관리들과 외교관들이 손님 접대용으로 사용하는 사회적 음료로 통용됐다.

그즈음 커피는 가비, 가배, 갑비차, 카피차 등 다양한 명칭으로 불리며 신문에 등장했다. 독일인 고샬키가 정동에 개업한 식료품점과 베이커리 카페, 조선인 윤룡주가 홍릉역에 낸 다과점을 시작으로 커피 판매점 광고가 실렸다.

이는 커피가 대중화하고 있었음을 말해준다. 그렇다면 조선을 사로잡은 커피 원두는 어떤 종류였을까? 커피 역사로 봤을 때 아마도 인도네시아나 필리핀에서 생산된 커피였을 것으로 여겨진다.

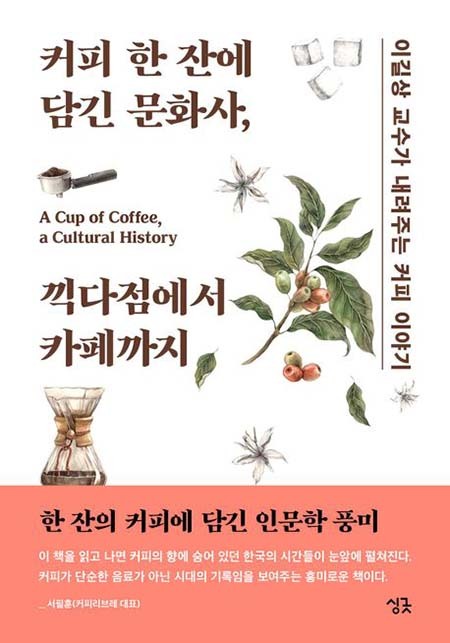

1920년 광란의 시대로 접어들면서 근대적 신인류 모던보이와 모던걸이 등장했고 우리나라 고유의 커피 문화를 잉태했다. 이른바 커피는 소비문화를 주도하던 ‘모던’의 상징이었다. 끽다점이 대중화되면서 등장한 다방은 커피 붐을 타고 문화 예술인의 아지트가 됐다.

“조선의 다방은 거리의 오아시스였고 청춘의 꿈이 있는 가장 조선스러운 곳이었다.” 영화감독 이경손이 운영한 카카듀를 비롯해 낙랑파라, 제비, 멕시코 등은 커피 한잔을 마시며 음악을 듣고 세상 이야기를 할 수 있는 거리의 안식처였다.

하지만 6·25 전쟁 후 다방은 굴곡과 부침을 겪으며 문화예술 소통의 기능을 넘어 서비스업 형태의 상업 다방으로 변모했다. 마담과 레지가 등장하고 성을 상품화하는 티켓다방이 성행하면서 차츰 퇴폐화됐다. 이후에는 커피믹스와 커피 자동판매기가 널리 확산되면서 인스턴트 커피의 대중화와 함께 다방은 더욱 보편적인 공간으로 자리 잡고 사양길로 접어들었다.

조선왕조가 저물고 외세의 영향력이 커지면서 개혁의 바람이 불었던 구한말 격동의 시기에 커피는 낯설지만 위안의 음료였고, 문화인의 상징이었던 근대의 커피는 지식인들을 사로잡은 매혹의 음료였으며, 광복 후 얌생이들이 빼돌린 불법 커피는 시대를 상징하는 음료였다.

저급한 인스턴트 커피와 자동판매기 커피가 소비자들의 입맛을 지배하고 다방이 퇴폐의 길로 들어선 1970~1980년대의 커피는 돈벌이 수단으로 전락한 맛을 잃은 음료였고, 커피 전문점과 원두커피를 추구하는 전문인들이 등장한 1990년대 이후부터 현재까지의 커피는 기호 식품이 아닌 문화의 음료로 자리매김하게 됐다.

이처럼 복잡하고 굴곡 가득한 우리나라 역사를 새롭고, 명쾌하고, 흥미롭게 보여주는 커피의 향방에 대해 저자는 이렇게 말한다. “우리 역사 속에서 커피는 크게 보면 네 번의 큰 파도를 지나왔고 지금 다섯 번째 큰 파도를 맞고 있다. 마지막 파도를 슬기롭게 헤쳐나가면 아마도 세계 최고 수준의 커피를 우리의 생활 주변에서 쉽게 만날 수 있을 것이다.”

<webmaster@ilyosisa.co.kr>