[일요시사 취재2팀] 박정원 기자 = 최근 언론계의 고질적인 병폐 중 하나로 지적되는 ‘받아쓰기’ 관행이 여전히 기승을 부리고 있는 것으로 나타났다.

보도자료, 정치인 발언, 유명인의 SNS 내용 등을 무비판적으로 받아쓰는 데 그치지 않고, 타 언론사 기사를 출처 없이 베끼는 사례도 빈번하다. 이는 언론 스스로가 신뢰도를 추락시키고 저널리즘의 본질을 훼손하고 있다는 비판마저 제기되고 있다.

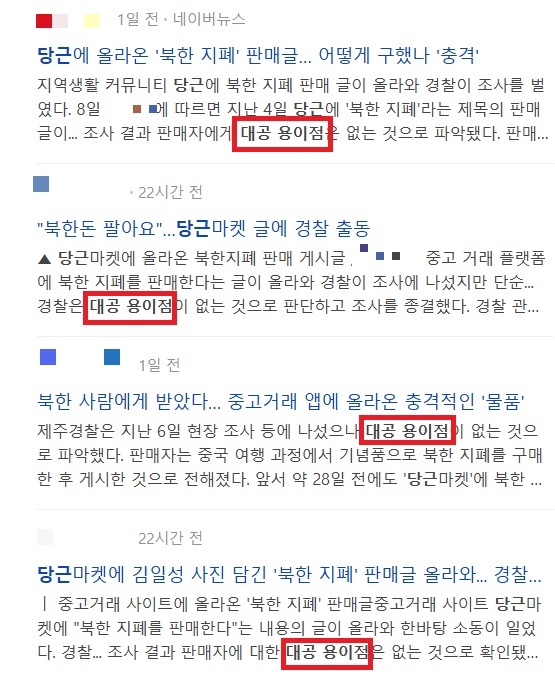

지난 8일 한 통신사가 최초 보도한 ‘당근마켓에 등장한 ‘북한 지폐’ 판매글…“처벌 받습니다”’ 기사에서 ‘대공 용의점’을 ‘대공 용이점’으로 잘못 표기한 사례는 이 같은 문제를 단적으로 보여줬다.

기사 내용 중 ‘조사 결과 판매자에 대한 대공 용이점은 없는 것으로 나타났다’는 문장이 등장한다. 문제는 ‘대공 용의점’이 맞는 표현이지만, 통신사 기사에는 ‘대공 용이점’으로 표기되는 오타가 발생했다는 점이다. 용의점은 ‘범죄의 혐의가 의심되는 점’을 뜻한다.

이 오타는 단순한 유사 단어 교체가 아님에도 9일 <일요시사>가 파악한 바에 따르면, 14개 매체서 해당 표현을 그대로 베껴 보도한 것으로 확인된다. 다수의 매체들은 ‘대공 용의점’으로 제대로 표기했지만 10여 매체 기사들은 ‘대공 용이점’으로 검색되고, 포털사이트서도 그대로 노출되고 있다.

검색어 자동완성 기능으로도 쉽게 확인할 수 있는 단어였음에도 기본적인 맞춤법 확인조차 거치지 않은 것으로 추정된다. 심지어 네이버, 다음, 구글 검색 엔진에선 ‘대공용’만 입력해도 ‘대공 용의점’이 관련 검색어로 자동 추천되고 있다. 게다가 특정 의미를 갖는 단어도 아니다.

이 같은 ‘복붙(복사+붙여넣기)’ 행태는 보통 통신사와 매체 간의 전재계약 체계서 비롯된다. 통신사 기사는 계약사에겐 무료 제공되며, 비계약사에겐 수수료를 받는 등 제도적 허점을 안고 있다. 이는 결과적으로 통신사 기사를 ‘공짜 자원’으로 활용하는 매체들이 늘어나는 구조를 만들게 된다.

특히, 통신사 기사의 전재는 계약사든 비계약사든 암묵적으로 허용되는 분위기다. 이는 언론 저작권법 위반에 해당하지만, 법적 절차의 복잡성과 배상액의 저조로 인해 강경 대응이 이뤄지지 않고 있는 실정이다.

복붙이 문제인 이유는 단순히 오타를 전재하는 수준을 넘어, 사실 확인 절차 과정의 누락을 의미하기 때문이다. 언론의 본질은 정보의 검증과 재구성인데, 이는 타인의 기사를 복사·붙여넣기하는 행위와는 거리가 멀다.

특히 대규모 매체가 동시에 동일한 오타를 보도하는 경우, 대중은 이 정보를 ‘진실’로 인지할 가능성이 높아진다. 이는 언론의 신뢰도를 크게 훼손하는 행위일 뿐만 아니라, 나아가 ‘기레기’(기자+쓰레기의 신조어)라는 말이 괜히 나온 말이 아님을 입증하는 셈이다.

이 같은 언론사들의 복붙 행태는 경제적 이유에도 맞닿아 있다. 매체는 클릭 수와 광고수익을 극대화하기 위해 하루에도 수십 건의 기사를 생산해야 한다. 이때 복붙은 시간과 비용을 절약하는 최적의 방법으로 여겨진다.

그러나 이로 인해 언론은 기사를 찍어내는 ‘공장’으로 전락하고, 독자들은 질 낮은 정보 또는 허위의 정보를 습득하게 되는 부작용을 낳는다.

이 같은 문제는 단순한 오타 수준을 넘어, 언론의 생명줄인 ‘신뢰성’을 해치는 심각한 병리 현상으로 여겨지기도 한다.

언론계 한 저명 인사는 “매체들은 통신사 기사의 무단전재를 자제하고, 독자적인 사실 확인 절차를 강화해야 한다”며 “저작권법의 엄정한 적용과 함께, 언론계 내부적 개혁이 시급하다. ‘클릭 경제’의 노예가 아닌, 확인과 창조가 언론의 표준이 돼야 한다”고 지적했다.

<jungwon933@ilyosisa.co.kr>