[일요시사 사회2팀] 유시혁 기자 = 서울시 25개 자치구는 범죄취약지에 방범용 CCTV를 설치하고 범죄 예방을 통한 시민들의 안전을 꾀한다. 범행 당시 상황을 그대로 촬영·녹화하는 방범용 CCTV로 범죄 용의자 검거에도 일조하고 있다. <일요시사>에서는 서울시 방범용 CCTV 설치 현황을 살펴보고, 범죄취약지를 알아봤다.

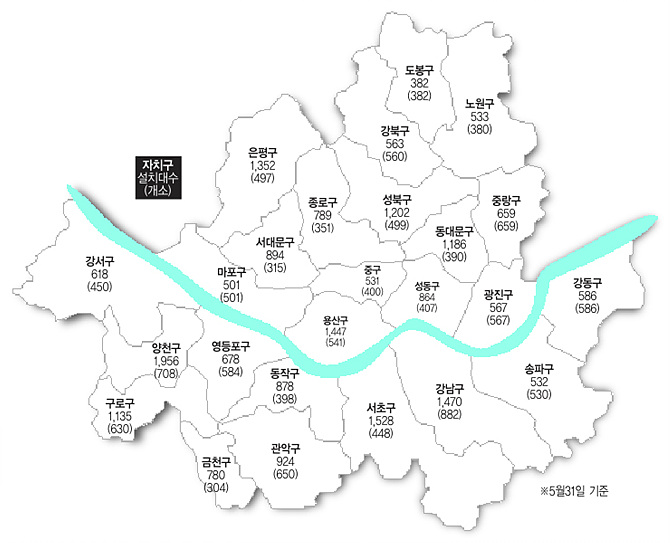

서울지방경찰청이 서울시 25개 자치구의 방범용 CCTV 설치 현황을 조사한 결과 범죄취약지 1만2619개소에 2만2555대의 방범용 CCTV가 설치된 것으로 나타났다. (5월31일 기준)

광역별로는 서남권(관악·동작·금천·강서·양천·영등포·구로구)에 3724개소 6969대, 동남권(강남·서초·강동·송파구)에 2446개소 4116대, 동북1권(동대문·중랑·성동·광진구)에 2023개소 3276대, 도심권(종로·용산·중구)에 1292개소 2767대, 서북권(은평·마포·서대문구)에 1313개소 2747대, 동북2권(도봉·강북·성북·노원구)에 1821개소 2680대가 설치됐다. 서남권이 동북2권에 비해 2.6배가 많은 셈이다.

양천구 1956대

도봉구 382대

서울시 25개 자치구 방범용 CCTV 평균 설치대수는 902.2대다. 평균 초과 설치 자치구의 설치대수는 1205.3대로, 나머지 16개 자치구(647.2대)에 비해 558.1대가 많게 설치된 것으로 나타났다. 실제로 방범용 CCTV가 가장 많이 설치된 자치구는 양천구(1956대)로 가장 적은 도봉구(382대)에 비해 5.1배가 많았다.

양천구(1956대), 서초구(1528대), 강남구(1470대), 용산구(1447대), 은평구(1352대), 성북구(1202대), 동대문구(1186대), 구로구(1135대), 관악구(924대)가 평균 초과 설치 9개 자치구에 해당한다. 도봉구(382대), 마포구(501대), 중구(531대), 송파구(532대), 노원구(533대)는 가장 적게 설치된 5개 자치구로 꼽혔다.

25개 행정구역의 방범용 CCTV 설치 편차가 큰 것으로 나타나 구민들의 불만이 거셀 것으로 예상된다. 거주민 대비 자치구별 방범용 CCTV 설치대수는 송파구 1204.4명, 노원구 1097.4명, 도봉구 909명, 강서구 879.5명, 강동구 789.2명, 마포구 725.2명, 광진구 632명, 중랑구 607명, 강북구 573명, 관악구 553.2명, 영등포구 552.4명, 동작구 444.4명, 성북구 376.6명, 강남구 355.2명, 성동구 336명, 서대문구 334명, 은평구 331.4명, 동대문구 286.3명, 양천구 238.5명, 구로구 353.5명, 금천구 259.4명, 서초구 254.1명, 중구 220.8명, 종로구 191.5명, 용산구 150.1명당 한 대 꼴로 조사됐다(통계청 인구총조사, 2010년 기준).

송파구 잠실에 거주하는 이봄희(32·여)씨는 “야근을 마치고 귀가하다보면 범죄에 대한 두려움에 휩싸이곤 한다”며 “방범용 CCTV라도 많이 설치돼 있다면 여자 혼자라도 안심하고 귀가할 수 있을 것 같다”고 말했다. 덧붙여 “송파구의 방범용 CCTV가 서울시 25개 자치구에서 4번째로 적다는 데 적잖은 충격을 받았다”며 “어린이나 여성들의 안전한 귀가를 위해서라도 자치구가 방범용 CCTV를 대폭 추가 설치하길 바란다”고 지적했다.

서울시 25개 자치구의 범죄취약지 한 곳당 방범용 CCTV 평균 설치대수는 1.8대다. 범죄취약지 한 곳당 방범용 CCTV가 2대 이상 설치된 자치구는 서초구(3.4대-448개소 1528대), 동대문구(3대-390개소 1186대), 양천구(2.8대-708개소 1956대), 서대문구(2.8대-315개소 894대), 용산구(2.7대-541개소 1447대), 은평구(2.7대-497개소 1352대), 금천구(2.6대-304개소 780대), 성북구(2.4대-499개소 1202대), 종로구(2.2대-351개소 789대),동작구(2.2대-398개소 878대), 성동구(2.1대-407개소 864대)다.

성범죄위험도 전국 1위…폐쇄회로도 모자라

서울시 평균 절반 수준 “미온적인 자치구”

각 자치구별 평균 범죄취약지는 504.8개소다. 금천구(304개소), 서대문구(315개소), 종로구(351개소), 노원구(380개소), 도봉구(382개소), 동대문구(390개소), 동작구(398개소), 중구(400개소), 성동구(407개소), 강서구(450개소), 서초구(448개소), 은평구(497개소), 성북구(499개소), 마포구(501개소)의 14개 자치구에는 방범용 CCTV 설치구간이 평균 미만으로 나타났다.

특히 금천구에 비해 강남구(882개소)가 2.9배나 많은 방범용 CCTV가 설치된 것으로 나타났다. 강남구에 이어 양천구(708개소), 중랑구(659개소), 관악구(650개소), 구로구(630개소) 순으로 범죄취약지가 많았다.

도봉구, 중랑구, 광진구, 강동구, 마포구의 5개 자치구는 범죄취약지 한 곳당 방범용 CCTV각 각 1대씩만 설치된 것으로 조사돼 범죄예방 및 범죄 용의자 검거에 취약할 수밖에 없다는 구민들의 지적이 제기될 것으로 보인다. 송파구는 2개소에만 방범용 CCTV가 1대씩 추가 설치되고, 나머지 528개소에는 방범용 CCTV 1대씩만 설치된 것으로 나타났다.

구별 인구대비

설치 편차 커

서초구청 주민행정과의 방범용 CCTV 담당자는 “구민들의 민원과 지구대원들의 요청을 검토한 후 범죄취약지에 방범용 CCTV를 추가 설치하게 된다”며 “과거에 설치된 CCTV는 화질이 좋지 않아 한 곳에 여러 대가 설치되거나 야간조명과 함께 설치된 곳도 있다”고 설명했다.

방범용 CCTV 설치대수 및 범죄취약지 선정 비율을 종합한 결과 중구, 도봉구, 송파구, 마포구, 노원구의 5개 자치구가 범죄에 취약한 것으로 나타나 해당 거주민들의 반발이 거세질 전망이다.

서울시 25개 자치구 가운데 가장 적은 방범용 CCTV가 설치된 도봉구는 재난안전 특별교부세 7억원을 국민안전처로부터 지원받아 범죄취약지에 방범용 CCTV를 추가 설치할 계획이라고 지난 6일 밝혔다. 인재근 국회위원(도봉 갑)은 “여성과 아동 등 도봉구민들이 안심하고 생활할 수 있도록 최선을 다하겠다” 밝혔다.

서울시 중구의 성범죄 위험도가 심각하다는 지적이다. 중구의 방범용 CCTV는 400개소에 531대가 설치돼 있어 서울시 25개 자치구 가운데 최하위권에 속하기 때문이다. 실제로 방범용 CCTV 설치대수는 25개 자치구에서 세 번째로 적었으며, 범죄취약지도 여덟 번째로 적게 선정하고 있었다.

특히 한국형사정책연구원이 성폭력 예방을 위해 지난해 12월 발표한 <범죄유발 지역·공간에 대한 위험성 평가도구 개발·적용 및 정책대안에 관한 연구> 자료에 따르면 서울시 중구는 강간 125.16점, 성추행 233.93점으로 종합 203.78점을 기록해 전국 최다 성범죄 발생 지역으로 선정된 바 있다.

중구 행정구역별 거주민 대비 방범용 CCTV 설치대수도 문제로 지적된다. 소공동이 4.9명당, 신당동이 757.3명당 1대꼴로 설치돼 행정구역별 편차가 큰 이유다. 이외 황학동 454명, 중림동 269명, 장충동 170.4명, 필동 138.6명, 광희동 93.7명, 회현동 75명, 을지로동 49.4명, 명동 37.5명 순으로 조사됐다.

서남권이 동북2권 대비 2.6배

도봉·마포·노원 범죄취약지

서울시 중구의 방범용 CCTV 기종을 조사한 결과, 41만 화소가 297대, 130만 화소가 77대로 200만 화소 미만 방범용 CCTV가 총 374대(62.02%)로 조사돼 화질 개선도 필요하다는 지적이다. 반면 서울시 자치구 가운데 가장 많은 범죄취약지에 방범용 CCTV가 설치된 강남구의 경우 41만 화소 CCTV의 비율이 39.04%를 차지하는 것으로 나타났다.

중구청 전산정보과 박민상 담당자(방범용 CCTV)는 “지구대의 방범용 CCTV 추가 설치 요청이 많지 않아 타 구에 비해 적게 설치된 점에 대해서는 구민들의 양해를 부탁드린다”며 “올 하반기 동화동을 제외한 전 행정구역에 174대의 방범용 CCTV를 추가하고 30개소의 41만 화소 방범용 CCTV를 200만 화소로 교체할 예정”이라고 설명했다.

방범용 CCTV 화질 개선이 시급하다는 지적도 제기되고 있다. 실제로 서울시 영상정보처리기기 기술기준권고안을 살펴보면 방범용 CCTV 최저 해상도는 100만 화소로 규정하고 있다. 100만 화소 미만의 방범용 CCTV 녹화 화면으로는 자동차 번호 식별이 불가하며, 야간 촬영 영상의 경우 남녀분간도 어려울 것이라는 게 전문가의 지적이다. 기존 설치 구간의 방범용 CCTV 성능 향상에는 1대당 200여만원, 신 구간 설치에는 1500여만원의 예산이 드는 것으로 방범용 CCTV 관계자는 설명하고 있다.

서울지방경찰청에 따르면 방범용 CCTV 모니터링 강화로 범인 검거 건수가 지난해 대비 3배 이상 증가한 것으로 나타났다. 올 3월부터 4월까지 방범용 CCTV를 통한 범죄 용의자 적발 건수는 175건으로 지난해 동기간(47건) 대비 272.3%가 늘어난 것이다.

관재센터 관계자는 “범죄 용의자 검거에 있어 방범용 CCTV를 통한 관재센터의 역할이 매우 중요하다”며 “범죄 예방 차원에서라도 국비 지원이 늘어나 범죄취약지에 방범용 CCTV가 대폭 추가 설치돼야 한다”고 주장했다.

CCTV 설치하니

5대 범죄 감소

한편, 서울시에 최초로 설치된 방범용 CCTV는 2002년 12월30일 강남구 논현돈 영동시장 인근의 주택가에 설치된 방범용 CCTV 5대다. 2003년1월1일부터 2003년 8월31일까지 방범용 CCTV가 설치된 논현동 일대의 5대 범죄(살인·강도·강간·절도·폭력) 발생율이 42.5% 감소한 것으로 조사돼 논현1파출소가 2003년 상반기 범죄감소율 전국 최우수 파출소로 선정되기도 했다. 방범용 CCTV의 녹화 영상은 60일간 해당 지자체에서 관리한다.